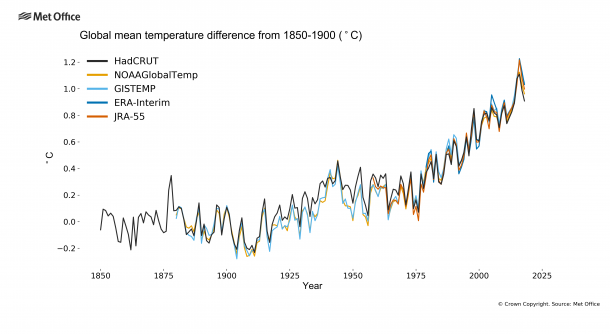

Suhu bumi terus meningkat dan mencapai titik tertinggi yang terekam sejak era modern. Tahun 2018 sudah lebih panas satu derajat celcius dibandingkan tahun 1900-an. Peningkatan suhu global ini telah memicu berbagai perubahan lingkungan, salah satunya berupa peningkatan skala dan intensitas cuaca ekstrem.

Data yang dirilis Badan Meteorologi Dunia (WMO) pekan ini menyebutkan, tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 sebagai empat tahun terpanas yang pernah tercatat. Tahun 2016 tercatat sebagai yang terpanas dengan peningkatan suhu atmosfer rata-rata sebesar 1,2 derajat celcius dibandingkan masa pra-Revolusi Industri, atau 1850 -1900. Rekor suhu terpanas saat itu, selain oleh laju pemanasan global juga bersamaan dengan terjadinya El Nino.

Berikutnya, suhu pada tahun 2015 dan 2017 suhu atmosfer sama-asma 1,1 derajat celcius lebih panas lebih panas dibandingkan 1850-1900. Sedangkan tahun 2018 suhu global mencapai 1 derajat lebih panas jika dibandingkan dengan data yang sama.

“Perubahan term suhu jangka panjang jauh lebih penting dibandingkan rangking tiap tahun, dan tren itu sedang terjadi,” kata Sektertaris Jenderal WMO Petteri Taalas. “Sebanyak 20 tahun terpanas terekam dalam 22 tahun terakhir. Tingkat pemanasan selama empat tahun terakhir sangat luar biasa, baik di daratan maupun di lautan.”

Di Indonesia, peningkatan suhu saat ini bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Kajian peneliti iklim yang juga Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Siswanto terhadap tren suhu di Jakarta sejak tahun 1866 hingga 2012 menunjukkan, peningkatan suhu mencapai 1,6 derajat celcius.

“Sebelum tahun 1966, suhu rata-rata di Jakarta sebenarnya 0,6 derajat celcius lebih dingin dibandingkan temperatur global. Namun, setelah itu suhu kita cenderung lebih panas dari rata-rata global. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika lokal, seperti berkurangnya vegetasi dan pertumbuhan kota yang pesat,” kata Siswanto di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Analisis dengan skala kawasan lebih kecil menunjukkan, be berapa daerah seperti Tanjung Priok penambahan suhu maksimalnya meningkat rata-rata 0,3 derajat celcius tiap 10 tahun.

Picu cuaca ekstrem

Peningkatan suhu global telah memicu peningkatan cuaca ekstrem. Tak ada negara yang luput dari cuaca ekstrem yang memicu peningkatan bencana hidrometerologi seperti banjir, kekeringan, badai, hingga kebakaran lahan.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), sepanjang 2018 bencana hidrometerologi berdampak terhadap 57,3 juta jiwa secara global.

“Cuaca ekstrem telah berdampak di banyak negara dan jutaan orang, dan menghancurkan ekonomi dan ekosistem di tahun 2018,” kata Taalas. “Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi iklim harus menjadi prioritas global.”

Memasuki awal tahun 2019 ini, WMO juga mencatat pola cuaca ekstrem. Suhu dingin mencapai -53,9 derajat celcius di Minnesota, Amerika Serikat pada 30 Januari melampaui rekor terdingin di negeri ini selama seratus tahun terakhir.

Laporan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), suhu di 50 negara bagian mencapai rekor terdingin yang pernah tercatat dalam puluhan tahun terakhir. Namun, pada saat bersamaan, Alaska dan sebagian Antartika menghangat melampaui rata-ratanya.

Amerika Selatan, seperti dilaporkan Meteo Cile, juga dilanda panas ekstrem. Pusat cuaca di Ibukota Santiago mencatat rekor panas tertinggi 38,3 derajat celcius pada 26 Januari, bahkan di bagian tengah Cile suhu mencapai 40 derajat celcius. Demikian halnya Argentina bagian selatan mengalami panas ekstrem.

Panas tinggi artinya juga tingginya penguapan. Bagian utara Argentina dilanda hujan dengan intensitas tertinggi di negara ini, yaitu mencapai 224 milimeter (mm) per hari pada 8 Januari.

Di Indonesia, tren cuaca ekstrem juga meningkat, ditandai dengan peningkatan frekuensi dan skala bencana hidrometeorologi. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Senin (11/2/2019) mengatakan, bencana hidrometeorologi telah menewaskan 105 orang di Indonesia dari Januari hingga dasarian pertama di bulan Februari.

Di antara jumlah ini sebanyak 90 orang meninggal karena banjir, 12 orang karena longsor, 2 orang karena puting beliung, dan 1 orang karena kebakran hutan dan lahan. Bencana hidrometerologi ini juga merusak 6.290 rumah, 92 bangunan pendidikan, 44 bangunan ibadah, dan 8 bangunna kesehatan.

“Sebanyak 98 persen bencana tahun 2019 ini dipicu hidrometerologi dan banjir di Sulawesi Selatan sejauh ini yang paling banyak menimbulkan korban jiwa,” kata Sutopo.

Pencatatan curah hujan saat itu menunjukkan hingga lebih dari 300 milimeter per hari di sejumlah lokasi di Sulawesi Selatan.Intensitas hujan ini tergolong sangat tinggi.

“Pulau Jawa itu kecenderungannya mengering. Dan tren ini bersambung sampai masa depan, berdasar hasil pemodelan perubahan iklim,” kata dia.

Kajian dari tim gabungan sejumlah negara, termasuk dari peneliti BMKG Supari, yang dipublikasikan dalam jurnal Asia-Pacific Network (APN) for Global Change Research pada 22 Agustus 2018 memproyeksikan, perubahan pola penguapan yang berpengaruh terhadap pola hujan di Asia Tenggara.

Jika laju pemanasan global sebesar 2 derajat celsius seperti yang terjadi saat ini, pada tahun 2031-2051 sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami penurunan curah hujan secara signifikan untuk rata-rata tahunnya, dan sebaliknya wilayah Indochina akan mengalami hujan lebih banyak.

Sedangkan kajian Siswanto dengan data 100 tahun menemukan, sekalipun rata-rata curah hujan tahunan relatif sama, bahkan menurun, namun frekuensi hujan ekstrem justru meningkat. “Sekitar 10 persen intensitas hujan tertinggi di Jakarta, misalnya yang di atas 130 mm per hari, telah meningkat 14 persen akibat penambahan suhu per 1 derajat celcius,” kata dia.

Peningkatan intensitas hujan ekstrem ini hampir sama dengan yang terjadi di Hongkong. Sedangkan di Belanda, penambahan suhu 1 derajat celcius menambah 7 persen hujan ekstrem. “Ini kemungkinan dipengaruhi posisinya, negara yang dekat Katulistiwa peningkatan hujan ekstremnya kemungkinan lebih tinggi,” kata dia.

Menurut Siswanto, hujan lebat berdurasi pendek (antara 1-3 jam)di Jakarta telah meningkat signifikan secara statistik. Sedangkan hujan berdurasi menengah (4-6 jam), dan druasi lama (> 6 jam), juga meningkat, meskipun belum terlalu tinggi,” kata dia.

Menurut Siswanto, dampak perubahan cuaca yang diakibatkan oleh peningkatan suhu global ini bisa diilustrasikan dengan menambah panas kompor dengan volume air yang sama. Hal ini menyebabkan siklus hidrologi menjadi semakin cepat dan gejolaknya semakin ekstrem.

“Pertukaran molekul air di dalam ketel semakin cepat. Demikian pula bumi kita. Kalau uap air tetap, sedangkan suhu terus menghangat, maka menyebabkan perputaran siklus hidrologi semakin cepat. Ini berdampak pada cuaca ekstrem,” kata dia.

Dosen ilmu lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa, yang juga anggota Paris Committee on Capacity Building wakil dari kawasan Asia-Pasifik, mengingatkan, kompleksitas dampak dari peningkatan suhu bumi ini amat tinggi. “Dari sisi bencana saja tahun 2018 sudah sekitar 2.000 bencana hidrometeorologi,” ujar. Jumlah bencana hidrometeorologi tersebut empat kali lipat dari jumlah kejadian pada tahun 2015.

Menurut dia, dampak peningkatan suhu dan perubahan iklim juga telah terjadi di sektor pangan karena kekeringan atau banjir, dan bisa berdampak pula pada keanekaragaman hayati, juga persoalan hama, dan sebagainya.

Kebijakan berkelanjutan

Mengantisipasi dampak perubahan iklim yang kompleks dan masif karena peningkatan suhu bumi yang menerus, dibutuhkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sebab, dampak perubahan iklim bersifat jangka panjang, tidak dirasakan langsung seketika.

“Program pembangunan harus berjalan satu siklus karena isu perubahan iklim tidak selesai dalam satu siklus. Saya kira anggota DPRD harus diberi pengetahuan tersebut. Selama ini banyak program yang putus akibat perubahan pemerintah daerah. Akibatnya, semua upaya yang dilakukan tidak mencukupi karena dalam waktu tidak terlalu lama bisa menjadi lebih berat lagi dampaknya,” ujar Rizaldi Boer dari Pusat Manajemen Risiko dan Peluang Iklim (CCROM-Center for Climate Risk and Opportunity Management) di Bogor, saat dihubungi dari Jakarta. “Bisa terjadi maladaptasi, yaitu yang kita lakukan justru memperparah kondisi,” jelasnya.

Menurut Rizaldi, pembuat kebijakan selama ini melihat dampak perubahan iklim dengan sudut pandang jangka pendek. Karena itu, perlu dibuat prioritas pembangunan karena pendanaan yang terbatas. Prioritas bisa ditentukan apabila telah ditetapkan indeks kerentanan dan risiko iklim. Penetapan kerentanan dan risiko perubahan iklim membutuhkan indikator kunci.

“Keputusan penetapan tentang indikator kunci ini belum ada sehingga penetapan prioritas pembangunan tidak bisa dibuat,” katanya. Berdasar indikator kunci maka bisa ditetapkan prioritas pembangunan. Menurut dia, sebenarnya sudah ada pedoman penetapan indikator yang diterbitkan secara nasional.

Dalam konteks adaptasi, kata Mahawan, paska 2020 dibutuhkan perubahan radikal. Di sektor kehutanan misalnya, perlu perubahan radikal dalam pengelolaan ekosistem hutan.

“Perlu tindakan radikal dalam melakukan restorasi, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Misalnya, hutan untuk kebutuhan produksi hanya boleh di bawah 30 persen dari luas hutan dan harus dikelola dengan lestari. Sebagian besar untuk konservasi,” tegasnya. Kebijakan tentang hutan tersebut penting karena bagi Indonesia, hutan merupakan ekosistem daratan yang terluas.

Dalam konteks mitigasi, harus disadari ada fluktuasi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan pada tahun terjadinya El Nino dan tahun-tahun lainnya. “Jangan buru-buru mengatakan bahwa penurunan emisi itu adalah hasil dari upaya kita,” kata Mahawan. Dia juga menggarisbawahi proses dekomposisi gambut apabila ekosistem gambut terus dirusak. yang akan mengeluarkan banyak emisi.

Bagi negara berkembang, kenaikan 1,5 derajat Celsius masih dalam batas toleransi, namun kenaikan suhu 2 derajat celsius lebih banyak negara maju yang bisa mengatasinya. Sementara dampak kenaikan di atas 2 derajat celsius, akan berat bagi semua negara. Dalam laporan untuk pengambil kebijakan bagi kondisi kenaikan 1,5 derajat yang disusun Panel Ahli Perubahan Iklim (IPCC), diperkirakan kenaikan 1,5 derajat akan tercapai setelah tahun 2030......................SUMBER, KOMPAS, SELASA 12 FEBRUARI 2019, HALAMAN 1

Copyright © Perpustakaan Emil Salim 2018